“La bassa risoluzione non è né buona né cattiva, è la seconda parte della vita di Henri Matisse, l’inatteso che diventa sentimento condiviso. È qualcosa che in buona parte esisteva anche prima ma che si notava meno”

Massimo Mantellini

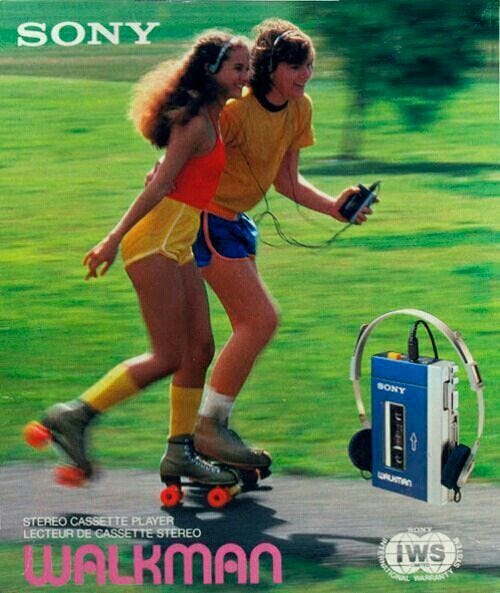

Quando la Sony ha iniziato a produrre il Walkman furono in pochi a pensare che quello strumento potesse avere successo. Costava molto (oltre duecento dollari, per poi scendere a 90 dollari), arrivava nel momento in cui l’alta fedeltà (gli Hi-Fi) stava entrando nelle case, e nessuno poteva immaginare che la musica ascoltata con un paio di cuffie scadenti o con un altoparlante non certo potente potesse soppiantare la qualità del suono di un impianto stereo da salotto. E invece le cose sono andate diversamente. Oggi gli impianti stereo Hi-Fi non esistono praticamente più, mentre il pronipote del walkman, l’iPod, poi inglobato dell’iPhone, ha conquistato il mondo.

Come è potuto accadere? La risposta è semplice. Come scrive Massimiano Bucchi, in un libro preziosissimo (Per un pugno di idee, Bompiani 2016) “la nuova generazione urbana era pronta a rinunciare all’alta fedeltà nelle registrazione in cambio della possibilità di portarsi dietro la propria personale colonna sonora durante la giornata, negli spostamenti o in ambienti affilati e rumorosi”.

Di fatto la stessa cosa accadde con il Game Boy, che veniva venduto insieme a un gioco in apparenza anonimo, il Tetris. Anche in quel caso, rispetto ai computer da scrivania, la grafica era di una semplicità disarmante, due soli colori (grigio-verde) e anche esteriormente non era il massimo (due tonalità di grigio e due pulsanti rossi), ma aveva tre caratteristiche fondamentali: era portatile, era leggero e le batterie duravano 36 ore e fu un successo planetario: nel mondo ne sono stati venduti circa 120 milioni di esemplari.

Stesso discorso vale per la Wii della Nintendo, che era un enorme balzo indietro rispetto agli altri video giochi dalla impressionante sofisticazione grafica (Xbox 360 di Microsoft e PlayStation 3 di Sony), ma che nel giro di pochissimo tempo divenne la console di settima generazione più venduta al mondo. Si veda a tale riguardo la storia della nascita della Wii raccontata da Malcolm Gladwell in Fuoriclasse.

Ci sarebbe anche un altro esempio da fare, che però approfondiremo più il là, il trionfo della TV digitale (in una parola Netflix): le persone sono sempre più disposte a guardare un film su un telefonino o dallo schermo di un computer piuttosto che spendere migliaia di euro per un televisore fisso e avere una eccellente qualità dell’immagine e del suono. Sia chiaro, non è solo questione di soldi è, ancora una volta, questione di mobilità e personalizzazione. Quello che guardo sullo schermo, con le cuffie è mio e non devo condividerlo con nessuno, che sia la famiglia o gli estranei all’interno di un cinema.

Il Walkman, il Game Boy, la Wii e Netflix sono tutti esempi di quella che potremmo definire la rivoluzione della bassa risoluzione. Che vuol dire? Vuol dire che “le grandi innovazioni - scrive Bucchi - non necessariamente mettono in campo la tecnologia più nuova e sofisticata. A contraddistinguerle, non di rado, è la loro capacità di interpretare (e accelerare) le grandi trasformazioni del costume e della società”. Massimo Mantellini la dice diversamente, ma il senso è lo stesso: “Per molto tempo abbiamo immaginato la tecnologia in una relazione lineare con la qualità della nostra vita. All’aumentare dell’una cresceva anche l’altra. È evidente che non è così.” (Bassa risoluzione, Einaudi 2018)

Se si guardano le cose in questa prospettiva, allora a me pare che oggi siamo appena entrati in una nuova rivoluzione dovuta alla bassa risoluzione e questa volta riguarda il mondo dei video, vale a dire la possibilità che tutti hanno di diventare un produttore televisivo. Sia chiaro, come sempre, la tecnologia c’era già, ma il linguaggio era quello imposto da grandi broadcaster tradizionali, alta qualità delle riprese audio e video, studi televisivi allestiti appositamente, il che significa enormi quantità di soldi da investire. A nessuno sarebbe mai venuto in mente di organizzare un talk show invitando ospiti di rilievo (che non avrebbero accettato) trasmettendo dal divano del proprio salotto.

Il lockdown e la pandemia, come l’infermità per Matisse, hanno imposto un cambio del linguaggio, tutti, chiusi in casa, abbiamo dovuto giocare la stessa partita. Il lockdown ha imposto la rivoluzione della bassa risoluzione: i grandi network televisivi, con gli ospiti collegati a bassa risoluzione con i loro portatili da casa e quanti avevano l’esigenza di dire qualcosa, tutti erano sullo stesso terreno di gioco.

Se allora il problema non è più di tipo tecnologico, né riguarda il linguaggio e il bon ton televisivo, allora in linea di principio Stroncature e DiMartedì (giusto per fare un esempio) giocano sullo stesso piano. E se il problema non è più di tipo tecnico o di linguaggio, allora conta soltanto la qualità dei contenuti.

Ora se è vero, come è vero, che in TV ci sono sempre i soliti noti, mentre la realtà è piena di milioni di menti creative che producono cose straordinarie nello studio, nella ricerca, nella libera impresa, nella cooperazione sociale, allora Stroncature che non ha limiti di tempo di trasmissione, che non deve pagare pegno agli inserzionisti pubblicitari, che non ha (almeno per il momento) studi televisivi da allestire, se riesce a dare spazio a quelle menti creative, che sono ovunque, potrebbe riuscire a vincere la partita con DiMartedì (intesa come televisione tradizionale) e creare un proprio spazio dove, senza pubblicità e senza algoritmi, produrre contenuti di qualità, fare analisi e approfondimenti e creare strumenti per leggere quanto sta accadendo e costruire il paradigma digitale nel quale stiamo entrando.

Questa è una delle considerazioni su cui è nata Stroncature ed è uno dei filoni al quale lavoreremo nei prossimi anni, vale a dire produrre contenuti (analisi, approfondimenti, documentari, dibattiti) che diano voce alla menti creative e che creino uno spazio dove chi ha a cuore il destino delle società aperte occidentali può sentirsi a casa.

In molti si sono già abbonati in questi mesi, dando a Stroncature la possibilità di crescere. Se anche tu credi che questo progetto sia una cosa utile, perché non prendi in considerazione l’idea di sostenere Stroncature, abbonandoti?

Buona domenica,

Nunziante Mastrolia