di Edoardo Crisafulli

Si è appena depositata la polvere delle zuffe mediatiche scatenate dalla serie televisiva “SanPa – luci e tenebre di San Patrignano”, ed ecco che compare una nuvola nera: annunciano querela per diffamazione i figli di Vincenzo Muccioli (1934-1995), il fondatore dell’omonima comunità terapeutica per tossicodipendenti – la più grande in Europa –, abbarbicata tuttora nelle stupende campagne riminesi. La quale, oggi, è una fondazione-cooperativa sociale senza fini di lucro. L’esperimento, uno dei più controversi nella storia della lotta alle tossicodipendenze, ebbe inizio nel lontano 1978. Il grande pubblico può farsene un’idea guardando, appunto, la serie SanPa.

È, questa, una serie documentaristica equilibrata ed imparziale? La domanda è mal posta: presuppose che SanPa sia un documentario tradizionale. Supponiamo che lo sia: in tal caso, dovremmo dire che è di parte: dopo averlo visto, rimangono impresse soprattutto le ombre che circondano la figura – apparentemente molto discutibile – di Vincenzo Muccioli. Posto che l’obiettività assoluta è una chimera, mi aspetterei altro da un documentario storico. Suggerisco un’altra chiave di lettura: SanPa va categorizzato come un prodotto ibrido, a metà strada fra il documentario tradizionale o classico (da cui attinge gli elementi essenziali: interviste a testimoni oculari e a Muccioli stesso, nonché filmati di repertorio), e il docufiction (con cui condivide la struttura narrativa sensazionalistica/scandalistica). A mio avviso, questa ibridazione di generi, sottovalutata dalla critica, ha causato molte incomprensioni – e, detto a latere, renderà la querela (di cui comprendo le motivazioni psicologiche) un buco nell’acqua.

Misurare il tasso di neutralità in questo genere cinematografico non ha molto senso. Il sensazionalismo mal si concilia con l’equilibrio. Se la mia ipotesi è corretta, gli elementi che compongono SanPa (interviste/testimonianze, trama, sceneggiatura, narratore invisibile ecc.) tendono a entrare contraddizione fra loro solo se si continua a considerarlo un documentario sic et simpliciter. Attenzione però: SanPa non è neppure un docufiction storico in cui recitino attori: questo genere cinematografico si pone l’obiettivo della verosimiglianza, la sua finalità principale essendo quella di raccontare una storia ispirata a fatti reali. Nessuna fiction può presentarsi come l’equivalente di documento storico, semmai può includere filmati d’epoca che hanno valore di testimonianza. SanPa invece presenta i fatti realmente accaduti con metodo documentaristico, ma li intreccia abilmente all’interno di episodi che si susseguono secondo i canoni della fiction classica. In tal modo gli elementi di verità, fattuali, tendono a essere risucchiati nella centrifuga narrativa: ciò che conta è la capacità di raccontarli in maniera avvincente. Direi dunque che SanPa, racconto documentaristico basato su eventi reali, è essenzialmente manipolatorio: le interviste e gli spezzoni di filmati d’archivio generano un’aspettativa di verità oggettiva che non può essere soddisfatta.

Un documentario ibridato con la fiction televisiva ha successo solo se possiede caratteristiche tendenzialmente “negative”: la notizia scandalistica, il mistero tenebroso, l’allusione a vizi o peccati ecc. Più dettagli scabrosi emergono, e meglio è. Immaginiamo un documentario analogo sulla figura di Padre Pio: abbonderebbero i commenti sulle false stimmate, i dubbi sulle donazioni ecc. La santità (per chi ci crede) e le opere di bene (queste invece sono accertabili empiricamente) sarebbero tutt’al più uno sfondo scenografico. Le agiografie non appassionano il grande pubblico, che preferisce gli scandali, le oscenità, i delitti, i complotti. Un crimine fa molta più notizia di mille azioni buone. Possiamo stracciarci le vesti, ma così va il mondo.

Senonché, il formato ibrido di SanPa propizia la polarizzazione fra guelfi e ghibellini – fra sostenitori e detrattori del modello San Patrignano, tutti passionalmente acritici. Se ne deduce che NETFLIX ha indovinato bene il prodotto: SanPa ha dato la stura a discussioni accanite che riecheggiano le polemiche degli anni Ottanta e Novanta. Non lo si ripeterà mai abbastanza: un documentario di intrattenimento non mira in primis alla ricerca della verità politica, la sua logica comunicativa spinge in tutt’altra direzione: emozionare lo spettatore, sollevare un vespaio. Un conto dunque è recensire SanPa, tutt’altra faccenda è analizzare con rigore la realtà di San Patrignano. Estremizzando un pochino, mi vien da dire che SanPa sta a una ricostruzione filologicamente accurata e veritiera come Novella 2000 sta a un’analisi sociologica/storica. Con ciò non intendo sminuire Novella 2000. Quando vado dal barbiere, lo sfoglio con voluttà. Dov’è la manipolazione? Non c’è, se ho ben presente il genere: le foto dei paparazzi sono autentiche, le storie riportate pure, benché queste siano romanzate, cioè rese appetitose con il prezzemolo del gossip. Se voglio dare un giudizio ponderato, poniamo, sulla casa reale inglese leggo l’Economist, non già un rotocalco. Il che equivale a dire che ogni genere o format ha la sua specifica forma di verità.

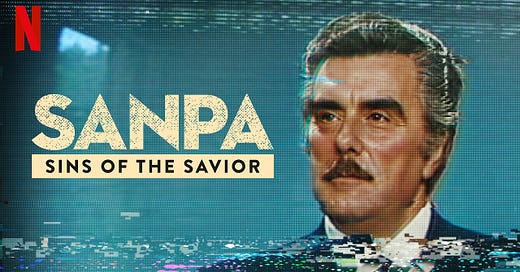

Breve recensione. SanPa è rivolto a un pubblico amplissimo, non solo di lingua italiana. I titoli esprimono, in nuce, il senso dell’operazione mediatica: “Luci e tenebre di San Patrignano”; in inglese: “Sanpa the Sins of the Saviour”. La collocazione usuale (il legame invisibile fra più parole, consolidato dall’uso frequente) sarebbe “luci e ombre”, modo di dire che comunica la volontà d’essere equilibrati sui pregi e sui difetti di una certa persona o situazione. La collocazione bizzarra “luci e tenebre” la dice lunga (vedremo forse le tenebre dell’inferno?). Se digitate su google “luci e ombre” avrete ben 180.000 occorrenze, “luci e tenebre” ne ha solo 25.000. Il titolo in inglese è ancora più esplicito nello svelare le intenzioni scandalistiche dell’ideatore di SANPA: quali “peccati” del “salvatore” Muccioli saranno svelati? Il più eclatante di questi è l’accusa di omicidio colposo (da cui Muccioli verrà assolto) per la morte di Roberto Maranzano, ex tossico pestato a sangue all’interno della comunità. Questo peccato, tuttavia, è virtuale. L’unico peccato reale è l’uso delle catene per trattenere i tossici in fuga. A meno di non considerare peccaminosa di per sé la personalità carismatica che guida una comunità terapeutica chiusa.

Non escludo che gli autori di SANPA intendessero proiettare un’immagine “neutra” di Muccioli e della sua impresa. Umberto Eco direbbe che l’intenzione dell’opera va interpretata di per sé: le dichiarazioni di chi l’ha creata contano poco. Una volta scelto un determinato format narrativo o genere (il giallo, il poliziesco, il documentario sensazionalistico) l’autore è prigioniero della logica o struttura ideale che lo governa. E infatti, come già accennato, la narrazione di SanPa è dinamica proprio perché imperniata sull’interesse morboso per la notizia eclatante: gli abusi reiterati, i processi in presenza di un pubblico vociante, i segreti e i misteri ecc. Questi espedienti narrativi – ripeto: che riprendono fatti reali – costituiscono l’intelaiatura che ci tiene col fiato sospeso. Né può mancare ciò che attizza ulteriormente la fantasia dello spettatore: il pettegolezzo, la diceria. Nella fattispecie: i trascorsi di Vincenzo Muccioli quale “santone” (medium e pranoterapeuta), le allusioni alla sua omosessualità mascherata, il presunto contagio da AIDS (contratto da un tossicodipendente?) che ne causò la morte a soli 61 anni, i commenti sull’enorme giro di denaro in nero con cui furono acquistati di cavalli di razza e finanziato chissà quali imprese poco pulite ecc.

L’impostazione narrativa tipica della fiction televisiva è la forza di SANPA (in termini di impatto) e la sua intrinseca debolezza (dal punto di vista dell’obiettività documentaristica). Si pensi alla superficialità con cui sono ripresi i politici italiani dell’epoca: opportunisti intenti a sfruttare la popolarità di Muccioli a fini propagandistici/elettorali, squallidi personaggi in quello che è un dramma nazional-popolare. La passerella nella comunità di un grande leader come Bettino Craxi è eccellente per i tempi pregni di anti politica che ci tocca vivere. Caricature come questa non rendono giustizia alla complessità dei dibattiti di quell’epoca. In verità i politici della Prima Repubblica – infinitamente più preparati e intelligenti di quelli odierni – discussero in maniera seria, e spesso sofferta, sul tema della lotta alle tossicodipendenze.

In sintesi: se giudicassi SanPa dalla prospettiva che gli è estranea, quella della verità fattuale e politica, dovrei dire che è nettamente sbilanciato a favore dell’accusa. Spero però di aver argomentato in maniera convincente che è sbagliato porsi, qui, la questione dell’obiettività o del rigore filologico: SanPa è un documentario ibrido, una sorta di reportage romanzato. Del resto, anche se fosse un documentario tradizionale la scelta dei fatti e dei testimoni non sarebbe comunque neutra. Chi decide cos’è un fatto meritevole d’essere menzionato, anzitutto? Vengono raccontati per filo e per segno tutti i fatti salienti accaduti? E con quali criterii sono stati scelti i testimoni che vissero all’interno della comunità? Non è necessario inventarsi falsità per influenzare lo spettatore: basta selezionare e raccontare le cose in un modo piuttosto che in un altro.

La manipolazione più evidente di SanPa è nell’inversione delle fasi di sviluppo della comunità. La realtà contradditoria della vita non rispecchia la logica matematica: cambiando l’ordine dei fattori il prodotto cambia, eccome. I problemi più seri – e le colpe più gravi – la comunità di San Patrignano li ebbe agli inizi, a cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta, quando il metodo ruvido di Muccioli consisteva nell’incatenare gli ospiti in crisi d’astinenza, potenzialmente fuggitivi, senza assistenza medica. Con il passar del tempo Muccioli muterà approccio, farà anche costruire un ospedale nella comunità. SanPa evoca l’immagine di un Muccioli sprovveduto, un rozzo che agli esordi commise errori inevitabili: s’era “messo in proprio” senza aver esatta cognizione della vastità del problema tossicodipendenza. C’è qui un grumo di verità. Il proseguo della narrazione invece è manipolatorio, almeno se ragioniamo in termini di realismo documentaristico. SanPa induce a pensare che la vera caduta agli inferi sarebbe avvenuta quando la comunità si è trasformata in una cittadella-feudo. Inebriato dal successo e dal potere assoluto, Muccioli si incammina verso un modello autocefalo, autoritario, impervio alla trasparenza. Il lettore, senza accorgersene, viene accompagnato per mano in una dimensione narrativa di tipo fantastico, dove la verità è quella della narrazione prescelta. Assistiamo a una moderna tragedia (in sedicesimo) in cui un personaggio ingegnoso, mosso sia da intenti nobili che da interessi e velleità di onnipotenza, diviene vittima della propria hubris. Letterariamente, questa impostazione ci sta. Dal punto di vista fattuale è inverosimile nonché illogica: il vero potere assoluto Muccioli lo esercitò quando era ancora sconosciuto a livello nazionale e il nucleo della comunità era costituito da una cinquantina di ospiti; successivamente, negli anni Novanta, la cittadella-comunità, arrivò ad ospitare fino a 3000 persone. Questa dimensione pachidermica, unita all’attenzione ossessiva dei media nei suoi confronti e al coinvolgimento di formidabili e serissimi stake holder quali erano i Moratti, tarperà le ali al rutilante Deus Ex Machina di San Patrignano. Muccioli rimarrà fino alla fine il capo carismatico, il mitico fondatore. Nulla di meno, nulla di più.

Intendiamoci: il fatto che SanPa vada giudicato soprattutto come prodotto filmico/artistico, non significa sottovalutarne l’importanza a livello conoscitivo: un documentario romanzato talora schiude più orizzonti rispetto a un documentario pedissequamente fedele ai fatti concreti. Un film, un’opera d’arte suscitano domande aperte (alle quali deve rispondere il lettore/spettatore): ‘fino a che punto si può far del male a fin di bene’? ‘Quale forza interiore o immaginazione spinge certi personaggi ad avviare imprese fuori del comune’? ‘Perché c’è una tendenza totalitaria nelle personalità carismatiche?’ ‘Come mai in certi momenti la nostra società occidentale, democratica e opulenta, ha prodotto nel suo seno centinaia di migliaia di tossicodipendenti?’ ‘Dove comincia la responsabilità delle famiglie, di una certa cultura permissiva e dove invece entra in ballo il libero arbitrio degli individui?’.

La San Patrignano reale: la memoria. Giudicare – senza l’approccio e le categorie giuste – una realtà complessa qual è una comunità di recupero sorta nel lontano 1978 è come, per un miope, leggere una scritta distante senza gli occhiali. Passiamo dunque dal piano artistico/filmico a quello storico-politico: nessuna valutazione può prescindere dall’evoluzione di un organismo vivente che ha oltre quarant’anni di storia, gli ultimi 25 dei quali vissuti senza la presenza ingombrante di Muccioli.

Poiché sono in gioco questioni morali con forti ricadute politiche, la più elementare forma di onestà consiste nell’essere trasparenti, ab initio. San Patrignano mi tocca sul vivo. Sono riminese (classe 64), ho vissuto da vicino quegli anni turbolenti. Nel 1981 mi iscrivo alla FGCI, in quell’ambiente c’è malcelata ostilità verso l’esperimento di Muccioli. Nel 1983, anno in cui divengo maggiorenne, si celebra in pompa magna “il processo delle catene”, Muccioli è accusato di sequestro di persona e maltrattamenti per aver trattenuto con la forza alcuni ragazzi all’interno della struttura di recupero. A Rimini non si parla d’altro. Verrà assolto con formula piena, ma i detrattori di Muccioli non se ne fanno una ragione. Nella mia scuola, le magistrali, c’è un ragazzo ospite della comunità con cui faccio amicizia, me ne parla tranquillamente. All’epoca ero un ragazzino con le idee fin troppo chiare: Muccioli era un megalomane e imbonitore da fiera, un populista diremmo oggi, che ha trovato la vacca da mungere. Rifiutavo a priori i suoi metodi coercitivi e quel che a me pareva autoritarismo spacciato per carisma; ritenevo aberrante il concetto di comunità chiusa, con regole rigide, frutto peraltro di una improvvisazione aziendale opportunistica. Trent’anni dopo ho cambiato opinione: oggi sono sostanzialmente favorevole a Muccioli.

Ecco le critiche che andavano per la maggiore a Rimini: a) Muccioli è troppo chiacchierato (si vociferava delle sue sedute spiritiche e dei suoi fallimenti aziendali, prima che fondasse la comunità, suo salvagente); b) sì, forse quei ragazzi si liberano dalla droga, ma poi diventano schiavi della comunità: gli ex tossici non sono trattati come cittadini da reinserire in società, bensì soggetti passivi, folla plaudente e manodopera gratuita per un furbastro fallito; c) chi osanna il metodo Muccioli, odia i tossici, non li vuole vedere per strada: la comunità è un ‘eccellente pattumiera sociale’; d) Muccioli, popolare soprattutto fra chi ha una bassa scolarità e scarse capacità critiche, sfrutta questa sua enorme popolarità per fini personalissimi: potere e soldi. L’ingranaggio, formidabile e ben oliato, è il business: e difatti la comunità accoglie pochi tossici “poveri”, la maggior parte degli ospiti pagano rette profumate (il mio amico alle magistrali confermò che il padre versava alla comunità l’equivalente di uno stipendio medio dell’epoca).

Il contesto. L’unica cosa che SanPa restituisce fedelmente è la catastrofe umanitaria degli anni Ottanta: nel giro di pochi anni si riversano, nella nostra società, ondate di sbandati. Prima c’erano l’alcol e lo spinello, ora dilagano eroica e cocaina. La cultura dello sballo ha attecchito come un’erbaccia dalle radici profonde: bucarsi “fa figo”. Io stesso ho conosciuto a scuola più di un ragazzo tossicodipendente (uno è morto di overdose). Il panorama antropologico urbano mutò velocemente. Ogni santo giorno per le strade e le piazze di Rimini ci si imbatteva in qualche tossico: bighellonavano, chiedevano l’elemosina, si accasciavano nei giardini pubblici, oppure “strafatti” si aggiravano come zombie. Lo Stato – questo Moloch che all’apparenza tutto può – dimostrava la sua fragilità nell’erigere dighe o barriere: la droga aveva investito la società con la forza di una slavina. Se la memoria non m’inganna, il CMAS, prima denominazione del Servizio Tossicodipendenza dell’allora Azienda Usl Rimini Nord, arrivò a seguire contemporaneamente oltre 5.000 persone che facevano uso di sostanze stupefacenti, cifra sconvolgente per una città di circa 150.000 abitanti, incluse le periferie.

Nel trentennio anni ’70/’90 Rimini fu un laboratorio sociale all’avanguardia: il Comune, l’allora Azienda USL e settori dinamici della società civile lottarono come leoni sul piano sanitario, politico e culturale. Fino all’apparire di Muccioli sulla scena, c’erano sostanzialmente due approcci monolitici, poco comunicanti: quello degli enti pubblici, e quello dell’associazionismo cattolico. Giocoforza che Muccioli venga percepito come un intruso in una realtà dominata dall’élite comunista e cattolica. Il PCI, forza egemone in Romagna, ben inserito negli Enti Locali a tutti i livelli, prediligeva l’impostazione clinica e psichiatrica, sicché ti indirizzava verso uno Stato che ti assisteva come meglio poteva, uno Stato permissivo, che spesso ti dava il metadone, e poi ti lasciava libero di girovagare, oppure provava a collocarti in comunità di recupero laiche, flessibili nelle regole. Qui va menzionata la figura straordinaria di Sergio Semprini Cesari, energico militante comunista, sociologo e dirigente del CMAS, il quale animò una felice stagione di contrasto alla diffusione della droga nel riminese. Fu lui a gettare le basi per la nascita della “Cooperativa Sociale Cento Fiori” prima e della “Comunità di Vallecchio” (anch’essa appollaiata sulle verdi colline riminesi). Comunità di recuperò, queste, antitetiche al modello carismatico-autoritario di Muccioli. Per i cattolici la caritas era altrettanto (se non più) importante del professionalissimo, vasta la rete di assistenza alternativa imperniata sul volontariato di operatori credenti. Straordinaria in particolare la tuttora attiva comunità Papa Giovanni XXIII, fondata dal visionario Don Oreste Benzi.

Detto a latere, pare esserci un paradosso: il PCI, la cui base era filosovietica e la cui cultura era permeata dal marx-leninismo, avrebbe dovuto gradire il concetto di comunità terapeutica “autoritaria”. E invece i comunisti, critici nei confronti di Muccioli, apparivano come i veri (sedicenti) libertari, in contrasto con i socialisti -- in primis Bettino Craxi, segretario del PSI, e Giorgio Benvenuto, all’epoca segretario generale della UIL, i quali simpatizzavano per l’esperimento di san Patrignano. Il quadro però è più complesso. Una comunità di recupero non è un microcosmo della società aperta: deve prevedere una limitazione delle libertà. I tossici rimangono cittadini a pieno titolo, ci mancherebbe. Ma è innegabile che nella fase di recupero, quella più delicata, vi sia una diminutio delle loro facoltà critiche. Su questo tornerò. C’è da aggiungere, per onestà intellettuale, che fin dai tempi della legge Basaglia sui manicomi serpeggiavano sprazzi di cultura libertaria anche nel PCI (benché questi sprazzi fossero pur sempre incanalati nella visione marxista: l’oppressione e il disagio vengono sperimentati soprattutto nelle società capitalistiche). Il punto però è che la tossicodipendenza ha fatto saltare le categorie cui la gente comune era abituata: sani e onesti di qua, malati e delinquenti di là. Il tossico cos’è, una nuova tipologia di malato? Oppure è pienamente responsabile delle sue azioni? Fatto sta che il modello Basaglia non era applicabile alle tossicodipendenze: un eccesso di libertà avrebbe contribuito al dilagare a macchia d’olio del dramma, con il relativo aumento esponenziale della criminalità. Chi ha problemi psichici non è contagioso e, benché pericoloso in alcuni casi, può beneficiare moltissimo dall’inserimento in famiglia e in società. Se la comunità terapeutica è alternativa al carcere, in quanto l’uso della droga ha stravolto la tua personalità, gli scippi li commettevi come un sonnambulo, allora devi accettare che verrai isolato per un certo periodo dal resto della società, dalle brutte compagnie ecc., affinché tu possa uscire dal tunnel della dipendenza. Suona brutale, ma temo che sia così. L’afflato libertario dei comunisti in tema di tossicodipendenze era dunque mal riposto. E fu un grave errore stigmatizzare i socialisti come “destrorsi” per via della loro opinione eterodossa. Craxi e Benvenuto non cavalcarono affatto quella parte dell’opinione pubblica che era favorevole a Muccioli: credevano sinceramente, entrambi, che il pluralismo andasse declinato in ogni ambito della società civile: cultura, politica, associazionismo. Dove stava scritto che gli unici due modelli di riferimento, quello pubblico e quello cattolico, dovessero monopolizzare la lotta alle tossicodipendenze?

Ora si comprende perché la meteora Muccioli – la terza chiesa o setta, non riconosciuta e avversata dalle altre – si scontrò contro un muro di sospetti e pregiudizi. Al processo delle catene emersero tutti i pregiudizi della scuola catto-comunista, tracimati nella società civile riminese. Muccioli, a livello nazionale, era popolarissimo: il suo approccio semplice e “sbrigativo” piaceva. Oggi che le ideologie sono morte e sepolte, dovremmo aver capito che ogni approccio totalizzante basato sull’unica verità è sbagliato, miope. È talmente complessa, la tossicodipendenza, che la pluralità delle soluzioni terapeutiche è l’unica soluzione vincente. C’era il tossico che, per carattere e temperamento, mai avrebbe resistito ai metodi coercitivi o al modello della comunità-fortezza. Così come c’era il tossico che, affidato alle cure del servizio pubblico, o approdato in una comunità aperta, tornava in strada a bucarsi, e a lasciarci la pelle. Il modello San Patrignano, dunque, non va né condannato, né idolatrato, ne va colta semmai l’originalità nel contesto di quegli anni terribili. Non dimentichiamo, poi, che ne è passata di acqua sotto i ponti dal 1995, anno della morte di Muccioli! Impossibile non reputare la San Patrignano di oggi un modello comunitario e aziendale di straordinario successo.

Ombre. Il difetto più evidente di Muccioli, tipico della fase iniziale di San Patrignano, fu l’approccio “fai da te”. Ho sempre trovato inspiegabile il rifiuto categorico degli psicofarmaci agli ospiti della struttura, mentre una dose modica di sigarette era ammessa. Muccioli appartiene alla generazione postbellica, non poteva capire la cultura dei “figli dei fiori”, e proveniva oltretutto da una borghesia terriera che non brillava per apertura mentale. Questa degli psicofarmaci non è una banalità. Pensate come cambierebbe il giudizio degli spettatori di SanPa se il primissimo Muccioli avesse trattenuto in maniera meno brutale gli ospiti che volevano fuggire. Immaginiamoli chiusi a chiave in una camera confortevole, sedati con dosi massicce di valium. Ben altro spettacolo dall’incatenare persone in crisi d’astinenza, in un capanno di campagna. Credo che quella fosse una scelta meditata. C’era, in Muccioli, un’idea salvifica, religiosa della sua missione: la redenzione tramite la sofferenza. Per uscire dal tunnel della droga, bisognava toccare il fondo dell’abiezione. Chi conosce il dramma della tossicodipendenza, sa bene in quale pozzo oscuro può gettarsi una persona in preda all’eroina, il “drogato” ha perso dignità, amor proprio e rispetto per sé stesso. Non era casuale lo spettacolo dei tossici accampati nei dintorni dalla comunità, desiderosi di entrare nell’alone magico della redenzione. Li faceva attendere giorni e giorni, Muccioli. Ne saggiava la determinazione, voleva che lo implorassero. Una volta superata questa prima prova, passavi dai “sommersi” ai futuri “salvati”, a tal fine firmavi una sorta di cambiale in bianco. Il tema qui è: fino a che punto ci si può spingere nella coercizione a fin di bene? Può rispondere solo chi abbia cognizione di causa: essenziali cultura psicologica, esperienza sul campo e professionalità per individuare la tipologia caratteriale del tossico che può salvarsi solo in una comunità con regole severe. Muccioli riteneva che tutti, indistintamente, fossero adatti al suo modello. Era solo questione di forza di volontà. Un limite culturale, questo. Non già una colpa: nessun “salvatore” di tossici era esente all’epoca da deliri di onnipotenza.

L’unica ombra che aleggia sulla reputazione di Muccioli: il secondo processo a suo carico, di gran lunga il più problematico, quello per la morte di Roberto Maranzano. Ebbe inizio nel 1994, avevo trent’anni, avevo aderito da alcuni anni al PSI riminese. Pur scosso dal fatto gravissimo, la mia riflessione autocritica mi predisponeva a vagliare con cura i pro e i contro, senza pregiudiziali ideologiche. La maturità e la mia nuova militanza politica concorsero a modificare la mia percezione negativa di San Patrignano. Pur assillato da alcuni dubbi, ora comprendevo (e giustificavo) lo stato di necessità che aveva indotto Muccioli a coprire i responsabili dell’omicidio, avvenuto nella macelleria, una sorta di reparto punitivo. Aveva agito insomma come il buon padre di famiglia che si arroga il diritto di violare la legge, entro limiti ragionevoli, laddove ritiene che il fine sia moralmente giusto. Con mio gran sollievo, Muccioli fu assolto dall’accusa di omicidio colposo. Venne però condannato a otto mesi di carcere (con sospensione condizionale). Secondo il giudice, sapeva del pestaggio e dell’assassinio ad opera di un personaggio poco raccomandabile di sua fiducia, il picchiatore Alfio Russo, ma insabbiò tutto per proteggere il buon nome della comunità. La lieve condanna non mi mise in crisi. Ben peggio, per me, fu il verdetto della Cassazione: i magistrati, qui, ribaltarono la prospettiva: Muccioli doveva essere giudicato di nuovo per la morte di Maranzano, con l’accusa di maltrattamenti seguiti da morte. Si lasciava forse intendere che Muccioli era il mandante delle percosse/torture? Questo reato, molto più serio del mero silenzio o della connivenza, avrebbe potuto portare a una condanna di oltre 10 anni di carcere. Che Muccioli abbia approvato il pestaggio, senza prevederne il tragico esito? Non lo sapremo mai. Il nuovo processo non verrà mai celebrato: Muccioli morirà di lì a poco, in quello stesso anno.

Ovvio che Muccioli, date le dimensioni della comunità, poteva benissimo non sapere. Una logica, questa, inappuntabile dal punto di vista penale. Sotto il profilo della responsabilità morale e politica, il discorso cambia. Se nell’ufficio che dirigo alcuni miei sottoposti si prendono sistematicamente a calci nel sedere e a pugni in faccia – questo è il loro modo professionale di far squadra –, i casi sono due: o non ne sono al corrente (e allora sono un pessimo dirigente), oppure conosco questa prassi manesca eppure taccio (in tal caso sono corresponsabile moralmente, qualora avvenga un incidente serio). Detto ciò, occorre chiedersi quanto l’omicidio Maranzano sia correlato con la filosofia terapeutica “d’urto” che reggeva la comunità. È innegabile che un collegamento, sia pure labile, vi sia – erano previste punizioni corporali per i trasgressori “recidivi”. Rimane però un fatto oggettivo, a discolpa di Muccioli: questa morte è un caso eccezionale, l’unico delitto in una comunità che ha ospitato, negli anni, decine di migliaia di giovani in cerca di aiuto.

Il punto è che dovremmo smetterla tutti, una buona volta, di aspettarci la santità da personaggi come Muccioli. Perché trasfigurare in senso religiose le imprese umane, che sono laiche per definizione? Mutatis mutandis: neppure il mitico Nelson Mandela era esente da pecche e gravi responsabilità nella gestione dell’African National Congress (casi di corruzione, copertura di omicidi ecc.). Non rimane egualmente una figura eccezionale? Muccioli assomiglia, nel suo piccolo, al leader o uomo d’azione che, nel perseguire un disegno nobile, talora travalica i limiti di ciò che è legale o moralmente accettato in un certo momento storico. Ma, e qui si conferma la validità dell’impostazione machiavelliana in senso lato: la gestione di un fenomeno così complesso, qual è la tossicodipendenza, in cui è in gioco la vita umana e si tocca con mano la disperazione delle famiglie, potrebbe richiederci di trascendere la visione angusta della moralità comune. Mi riferisco in particolare alla coercizione: in questo contesto è insensato appellarci al concetto di libero arbitrio, che riguarda l’individuo astratto, capace di intendere e volere nelle situazioni drammatiche, eppure “normali”, che la vita ci presenta. Il tossico è la persona che ha perso momentaneamente il senno, può commettere reati gravi, nuocere a sé stesso e agli altri, non è sempre capace di intendere e volere nel senso comune dell’espressione. Che la coercizione, qui, sia ammissibile, lo ammisero implicitamente i giudici del processo delle catene: salvare una vita umana, proteggendo al contempo la società, è una priorità assoluta.

Luci.

Non m’interessa affatto rispondere alla domanda ‘Muccioli ha agito a fin di bene o per interesse personale’? Il processo alle intenzioni è odioso: nessuno è in grado di scrutare l’animo umano. Quella domanda, peraltro, sottintende un moralismo da quattro soldi: l’essere umano è un coacervo di impulsi e di idee, talora contrastanti, spesso idealità e interessi sono un tutt’uno. Non esistono santi né demoni, bensì persone in carne e ossa. Posto che la prospettiva religiosa (Salvatore – Peccatore) è fuorviante, l’esperimento inaugurato da Vincenzo Muccioli va giudicato pragmaticamente, dai risultati. I quali sono lampanti e tangibili: la comunità di San Patrignano ha accolto oltre 26.000 ospiti, nel corso di un trentennio. Gran parte di loro è uscita dal buco nero dell’eroina.

Credo che Muccioli vada considerato soprattutto come un abile imprenditore, da inquadrare nella tradizione della Romagna postbellica. Appartiene alla generazione degli albergatori, ristoratori e “bagnini” che, negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, hanno contribuito al boom economico italiano. Sono loro gli architetti della Riviera romagnola, un modello di successo studiato in tutto il mondo. Un gran numero di albergatori riminesi proveniva, come Muccioli, da esperienze in aziende agricole a conduzione famigliare, esperienze che riversarono nella gestione dell’accoglienza turistica. Quali gli elementi del modello imprenditoriale romagnolo? Eccellente micro managerialità in imprese in cui i rapporti umani sono essenziali; improvvisazione e spirito di iniziativa; straordinaria capacità di lavoro; spiccata attitudine organizzativa; a ciò vanno aggiunte la simpatia, la socievolezza e un forte senso di ospitalità. Muccioli imposta la comunità terapeutica come una azienda di famiglia, la anima con un’etica del lavoro che si rinvigorisce nel contatto quotidiano con la natura. Lavorare la terra, prendersi cura dei vigneti, allevare animali, la fatica fisica: tutto ciò è una terapia “salvifica” dal cancro della droga, che ti divora l’anima. Possiamo dargli torto? No, anzi: dovremmo elogiarlo: ricordo una visita a San Patrignano, molti anni fa: quell’azienda produceva (e produce tuttora) vini di ottima qualità, formaggi e salumi tipici. Ospita anche un buon ristorante/pizzeria. Insomma: è un’azienda agricola ed enogastronomica d’eccellenza. San Patrignano ha inoltre dato l’opportunità a migliaia di ragazzi di completare gli studi interrotti, o di apprendere mestieri d’arte e artigianali.

Se proprio insistete sul giudizio morale: il più grande merito di Muccioli – che egli condivide ex aequo con chiunque diriga una comunità di recupero – è la fede incrollabile nella possibilità di riscatto dell’essere umano. La sua azione collima perfettamente con la logica cristiana che indusse Don Oreste Benzi a dire: “la persona non è il suo errore”. Coerentemente con questa filosofia, Muccioli accolse a braccia aperte anche i malati di AIDS in un momento in cui questi appestati del mondo contemporaneo venivano rigettati con ribrezzo dalle loro famiglie e dagli ospedali.

C’è qualcuno infinitamente più immorale di chi commette errori mentre si adopera per risolvere problemi che affliggono l’umanità: colui che pontifica dall’alto della sua superiorità etica, e nulla fa mentre la società gli brucia attorno. Rimane il punto interrogativo sull’ultimo processo a Muccioli, mai celebrato a causa della sua prematura scomparsa. Che il fondatore e animatore di San Patrignano abbia coperto un omicidio avvenuto in comunità per difenderne l’onorabilità, non cambia di un ette il mio giudizio politico-morale sulla sua azione complessiva: aver commesso un abuso in un settore così delicato qual è quello del recupero dei tossicodipendenti non può equivalere a una condanna senza appello su tutta la linea. Intendiamoci: l’omicidio Maranzano è terribile, una macchia nella storia della comunità. Tuttavia nessuno finora ha provato che Muccioli fosse connivente con il picchiatore o addirittura il mandante della spedizione punitiva. Sappiamo invece per certo tutto ciò che di positivo quell’omone burbero e sanguigno tipicamente romagnolo ha fatto. Secondo la tradizione ebraica, chi salva una sola vita salva il mondo intero. Ogni diatriba deve cessare di fronte a un dato inconfutabile: San Patrignano ha salvato innumerevoli volte il mondo.