Come nascono le idee scientifiche?

Chi si interroga sull’origine delle idee scientifiche non può evitare un nodo cruciale: il pensiero creativo nasce dalla disciplina metodica o da lampi improvvisi che sfuggono a ogni pianificazione? L’immagine tradizionale della scienza come sequenza ordinata di osservazioni, ipotesi, verifiche e conclusioni rischia di semplificare un processo in realtà molto più intricato. Accade spesso che la soluzione a un problema emerga in momenti imprevisti, quando lo scienziato non è immerso nel lavoro, ma distaccato, apparentemente disattento. Questo solleva domande aperte: quale parte ha l’inconscio nella ricerca? In che modo l’esperienza accumulata si riorganizza in forme nuove? E ancora, quale spazio occupano le relazioni, le conversazioni, le casualità della vita quotidiana? Riflettere su questi aspetti significa riconsiderare l’immagine della scienza, non più ridotta a un metodo neutro e impersonale, ma riconosciuta come attività culturale, segnata da percorsi irregolari e intrecciata con la vita stessa di chi la pratica.

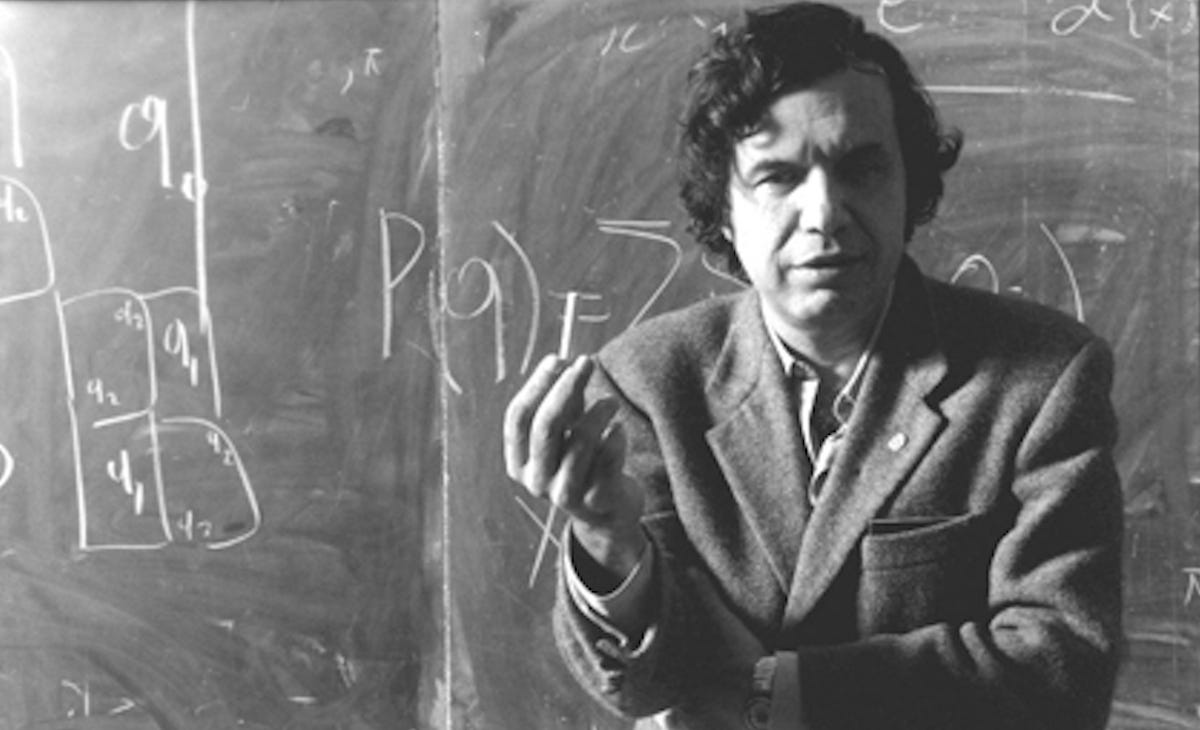

Nel suo libro In a Flight of Starlings (si veda la scheda fatta per Punti Cardinali), Giorgio Parisi affronta queste questioni portando esempi concreti tratti dalla propria esperienza. Egli richiama lo schema già formulato da Henri Poincaré e Jacques Hadamard, secondo cui la creazione scientifica si sviluppa in quattro momenti distinti: preparazione, incubazione, illuminazione e verifica. La preparazione è la fase iniziale, in cui si raccolgono dati, si analizzano le teorie esistenti, si sperimentano tentativi di soluzione che spesso non approdano a nulla. L’incubazione corrisponde al tempo del silenzio, in cui il problema viene accantonato ma non smette di lavorare a livello inconscio. L’illuminazione è l’attimo in cui la soluzione appare, senza preavviso, spesso lontano dallo studio o dal laboratorio. Infine, la verifica riporta l’intuizione entro il rigore matematico e sperimentale. Parisi mostra come questa sequenza non sia un modello astratto, ma una descrizione fedele di ciò che accade nella pratica quotidiana della ricerca scientifica.

Le intuizioni decisive, osserva Parisi, si presentano di frequente nei momenti ordinari della vita, in contesti che non sembrano avere nulla a che fare con la ricerca. Può accadere durante una passeggiata, una cena tra amici, una chiacchierata informale o mentre si guida l’automobile. È proprio in queste situazioni di apparente distrazione che la mente rielabora in modo libero le informazioni accumulate, collegando elementi che in precedenza erano rimasti separati. L’idea improvvisa non è dunque un miracolo, ma l’esito di un processo che ha alle spalle un lungo periodo di sedimentazione. Questo porta a riconoscere che la scienza non si riduce alla logica formale, ma si alimenta anche di modalità di pensiero non verbali, intuitive, spesso inaccessibili alla coscienza. La creatività, in questo senso, è il frutto di un equilibrio instabile tra metodo e immaginazione, tra lavoro sistematico e aperture inattese.

Altrettanto rilevante è il ruolo del dialogo. Parisi insiste sul fatto che nessuna ricerca si sviluppa in isolamento, poiché il confronto con altri studiosi, studenti o collaboratori introduce stimoli indispensabili. Un’idea che sembrava priva di prospettive può trasformarsi radicalmente quando viene discussa in un contesto collettivo, grazie all’inserimento di elementi nuovi che spezzano schemi consolidati. Anche l’errore, quando condiviso, diventa occasione per ripensare le ipotesi e orientare la ricerca verso direzioni inedite. La scienza appare così come un processo comunitario, dove la creatività individuale si intreccia con la circolazione delle idee, con l’interazione di approcci diversi, con il riconoscimento e la critica reciproca. In questa prospettiva, la nascita di un’idea non appartiene mai interamente a un singolo, ma si radica in una trama di relazioni che la rendono possibile e ne orientano lo sviluppo.

Un concetto particolarmente significativo che Parisi introduce è quello di “microcreatività”. Con questa espressione indica le piccole intuizioni quotidiane che, pur non avendo il carattere rivoluzionario di una grande scoperta, rendono possibile l’avanzamento costante della ricerca. Scrivere un programma informatico, correggere un errore in un calcolo, trovare un nuovo modo per impostare un esperimento: tutti questi sono esempi di microcreatività. Essa rappresenta il tessuto nascosto su cui si innestano i grandi risultati. Senza la somma di queste soluzioni minori non sarebbe possibile arrivare ai momenti di svolta. La microcreatività mostra che la scienza non vive soltanto di colpi di genio, ma di un lavoro quotidiano che richiede pazienza, attenzione e la capacità di valorizzare ogni piccolo progresso. È in questa dimensione che si rivela la continuità della ricerca.

La creatività scientifica appare dunque come un intreccio dinamico di logica, intuizione e collaborazione. La logica fornisce gli strumenti necessari per tradurre un’idea in un linguaggio condiviso, capace di essere compreso, discusso e verificato. L’intuizione apre varchi inattesi, spezzando la rigidità dei procedimenti sequenziali. La collaborazione introduce prospettive esterne, capaci di stimolare connessioni nuove e di correggere deviazioni fuorvianti. È nell’incontro tra questi tre elementi che prende forma l’innovazione. Non esiste creatività puramente solitaria né scoperta interamente collettiva: ogni risultato è il prodotto di un equilibrio fra dimensione personale e dimensione comunitaria, fra l’originalità dell’individuo e il patrimonio condiviso di conoscenze e tecniche. Questo equilibrio non è mai definitivo, ma si ricostruisce continuamente nella pratica della ricerca.

Il quadro complessivo che emerge è quello di una scienza profondamente umana, lontana dall’immagine asettica di un sapere impersonale. Essa è fatta di esitazioni, di errori, di improvvise illuminazioni, di verifiche pazienti e di dialoghi incessanti. La nascita delle idee non è un atto isolato, ma un processo articolato che coinvolge memoria, inconscio, relazioni sociali e contesti culturali. Lungi dal ridursi al mito del genio solitario, la creatività scientifica si rivela come un fenomeno complesso e diffuso, che appartiene a una comunità e si alimenta di continuità storica. Parisi, con la sua testimonianza, invita a guardare alla scienza non solo come a un insieme di risultati, ma come a un’attività vitale, dinamica e culturale, in cui il rigore del metodo convive con la libertà dell’immaginazione, e il progresso nasce dall’interazione tra disciplina e apertura.