La frase "Homo sum, humani nihil a me alienum puto" pone l'accento sulla solidarietà e sull'empatia come tratti distintivi dell'essere umano. In questa affermazione si coglie l'idea che l'individuo, riconoscendosi come parte di un tutto più ampio, non può rimanere indifferente alle vicende altrui. Questa massima non solo sottolinea l'interdipendenza tra gli individui ma invita anche a un'esplorazione interiore, spingendo ciascuno a riconoscere e riflettere su quell'aspetto dell'umanità che trascende le barriere individuali. In tal modo, si propone un modello etico che enfatizza la comunione degli spiriti e l'universalità dell'esperienza umana, suggerendo che la comprensione e la compassione per gli altri sono non solo virtù desiderabili ma elementi intrinseci della nostra natura.

La frase "Homo sum, humani nihil a me alienum puto" proviene dall'opera "Heauton Timorumenos" (traducibile come "Il Torturatore di se stesso") di Publio Terenzio Afro, un drammaturgo romano di origini nordafricane attivo nel II secolo a.C. Questa commedia, una delle sei note di Terenzio, è un adattamento di un'opera greca, come era comune per i drammi romani di quel periodo. "Heauton Timorumenos" si inserisce nel genere della commedia nuova, caratterizzata da trame complesse, intrighi amorosi e un'attenzione particolare alla psicologia dei personaggi. La commedia esplora temi come l'autopunizione, il conflitto generazionale e l'amore, riflettendo gli elementi di introspezione e di analisi del carattere tipici delle opere greche da cui Terenzio traeva ispirazione.

La frase in questione viene pronunciata dal personaggio di Chremes, un vecchio cittadino ateniese, in un contesto che sottolinea l'importanza della solidarietà umana. Nel corso dell'opera, Chremes interviene in una disputa che non lo riguarda direttamente, giustificando la sua azione con questa massima. La frase, divenuta emblematica dell'etica terenziana, va al di là del contesto specifico della commedia e ha assunto una risonanza universale come espressione dell'empatia e dell'interconnessione umana. Questa visione, che riflette un'etica di comprensione e tolleranza, era particolarmente rilevante nella Roma del II secolo a.C., una società in rapida espansione che incorporava una moltitudine di culture e stili di vita.

Nota biografica

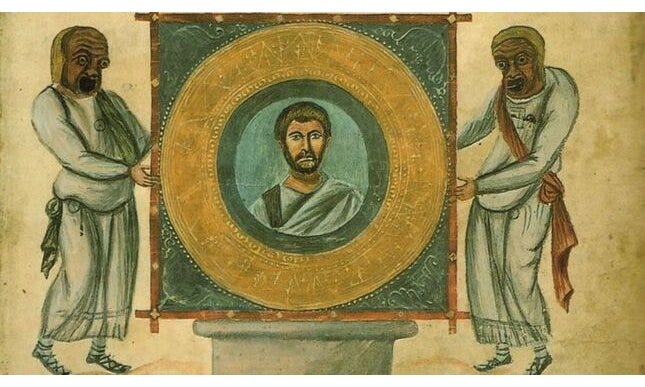

Publio Terenzio Afro, nato intorno al 195 a.C. e morto presumibilmente intorno al 159 a.C., è stato uno dei più importanti drammaturghi dell'antica Roma. Di origine africana, nacque a Cartagine (nell'odierna Tunisia) e arrivò a Roma come schiavo. La sua intelligenza e il talento letterario attirarono l'attenzione del senatore romano Terenzio Lucano, che lo liberò e gli permise di ricevere un'educazione adeguata, in seguito strinse rapporti con il Circolo degli Scipioni.

Terenzio è noto per le sue sei commedie, tutte sopravvissute fino ai nostri giorni, che riflettono l'influenza della Commedia Nuova greca e in particolare del drammaturgo Menandro. Le sue opere sono caratterizzate da una sottile analisi psicologica, un uso elegante della lingua latina e trame complesse, spesso incentrate su temi come l'amore, l'inganno e i conflitti familiari. Le commedie di Terenzio si distinguevano per la loro attenzione alla vita quotidiana e alle relazioni interpersonali, un aspetto che le rendeva particolarmente popolari tra il pubblico romano.

Nonostante la sua breve vita, Terenzio ha avuto un impatto significativo sulla letteratura latina e sulla commedia in particolare. La sua opera ha influenzato non solo i contemporanei ma anche molti scrittori successivi, contribuendo a definire la tradizione letteraria romana. Il suo stile, caratterizzato da un latino chiaro e puro, è stato ammirato per la sua eleganza e la sua capacità di catturare le sfumature dell'interazione umana.