Stroncature Digest #108

Stroncature è la piattaforma per la Terza missione, per la disseminazione scientifica e culturale e il trasferimento tecnologico. In collaborazione con Università ed Enti di ricerca pubblici produce contenuti e formati (video, podcast, testi divulgativi, infografiche) che servono alla diffusione, valorizzazione e trasferimento dei frutti della ricerca pubblica, nella convinzione che l’Università e la Ricerca, in una economia della conoscenza, siano il vero motore di progresso sociale e sviluppo economico. C’è di più: c’è la convinzione che raccontare le storie della Ricerca, le sfide a cui ricercatori e ricercatrici, studiose e studiosi dedicano la loro esistenza sia il modo migliore per suscitare l’entusiasmo delle giovani menti, per accettare la sfida a risolvere problemi sempre più complessi e difficili, spostando così un po’ più in là il confine che separa il noto e a ridurre il campo dell’ignoto.

Abbonarsi a Stroncature significa accedere a una infrastruttura cognitiva, il cui valore cresce nel tempo. L’abbonamento consente di utilizzare un patrimonio di oltre 1.400 video e podcast originali con dibattiti e seminari dei protagonisti della cultura e della ricerca italiana; più di 4.000 analisi e approfondimenti, in particolare su filosofia della scienza e studi sulla complessità, e un archivio di oltre 1.000 schede analitiche (in continuo aggiornamento) dedicate ai più importanti testi di saggistica pubblicati a livello globale. Nonchè tutti i materiali prodotti nell’ambito delle partnership tra Stroncature e di Dipartimenti universitari per le attività di Terza Missione.

Il limite della previsione: vivere in un mondo non lineare

Cosa significa davvero prevedere? È possibile conoscere il futuro con la stessa sicurezza con cui conosciamo il passato? Perché la scienza, che per secoli ha costruito la propria autorità sulla capacità di anticipare gli eventi, sembra oggi rinunciare all’idea di una previsione esatta? Queste domande nascono dal mutamento silenzioso ma profondo che la teoria della complessità ha introdotto nel nostro modo di pensare la conoscenza. Il mondo non appare più come un meccanismo ordinato, regolato da leggi fisse e relazioni proporzionali, ma come una rete di processi che interagiscono, si trasformano e reagiscono a se stessi. In questo scenario, l’errore non è più un fallimento, ma una componente strutturale della realtà. Prevedere non significa più calcolare il futuro, ma comprendere le condizioni in cui il cambiamento si produce. La domanda diventa allora un’altra: se la scienza non può più promettere certezze, che tipo di conoscenza può offrire? È ancora possibile costruire modelli che orientino l’azione umana in un mondo che sfugge alle semplificazioni lineari? Le risposte si trovano nella nuova epistemologia della complessità, che interpreta la previsione come descrizione delle regolarità dinamiche, non come determinazione puntuale degli eventi. Ogni sistema — biologico, economico, climatico o sociale — vive in equilibrio instabile tra ordine e disordine, e la sua evoluzione dipende da condizioni iniziali che non possono essere mai conosciute con precisione assoluta. La scienza, dunque, cambia funzione: da strumento di controllo diventa linguaggio di interpretazione. Essa non elimina l’incertezza, ma la organizza in forma di conoscenza.

Interdisciplinarità e Social Epistemology

È possibile comprendere i fenomeni sociali complessi utilizzando una sola disciplina o un unico approccio metodologico? Oppure è necessario costruire forme di collaborazione che attraversino confini disciplinari e valorizzino la natura collettiva della conoscenza? Questa domanda è centrale nel dibattito epistemologico contemporaneo, dove l’interdisciplinarità e la social epistemology assumono un ruolo sempre più rilevante. L’idea di fondo è che la conoscenza non sia il risultato esclusivo dell’attività di un singolo ricercatore o di una singola ricercatrice, ma di processi cooperativi che coinvolgono comunità scientifiche, istituzioni e società civile. Le scienze sociali, più di altre, mostrano quanto la produzione di sapere sia condizionata dal confronto tra prospettive, dall’integrazione di metodologie e dall’interazione con i contesti culturali in cui opera. Da qui nasce la necessità di riflettere sul carattere intrinsecamente sociale della conoscenza.

“Comunicare la scienza” di Silvia Bencivelli, Francesco Paolo de Ceglia, Rollini Ruggero

Lo scorso 4 luglio, Stroncature ha ospitato la presentazione del libro “Comunicare la scienza” di Silvia Bencivelli, Francesco Paolo de Ceglia, Ruggero Rollini (Carocci, 2025). Come si comunica la scienza nel mondo contemporaneo? E in che modo le trasformazioni dei media e delle tecnologie stanno cambiando il rapporto tra ricerca e società? Questo volume – in una nuova edizione aggiornata e ampliata – si propone come una guida pratica e teorica per chiunque voglia affrontare il complesso e affascinante compito della comunicazione scientifica. Attraverso un’analisi dei modelli comunicativi, il testo esplora le regole, gli strumenti e le strategie più efficaci per trasmettere contenuti scientifici a pubblici diversi. Vengono presi in esame i linguaggi del giornalismo tradizionale e digitale, radio, TV, podcast, social network, libri, eventi pubblici, musei e istituzioni, mettendo in luce non solo le potenzialità, ma anche i rischi e le distorsioni della comunicazione scientifica. Un testo utile per giornalisti, ricercatori, divulgatori e studenti interessati a promuovere una scienza più accessibile, trasparente e coinvolgente. Un incontro con gli autori in dialogo tra loro: Silvia Bencivelli, Francesco Paolo de Ceglia , Ruggero Rollini, per approfondire i temi al centro del volume.

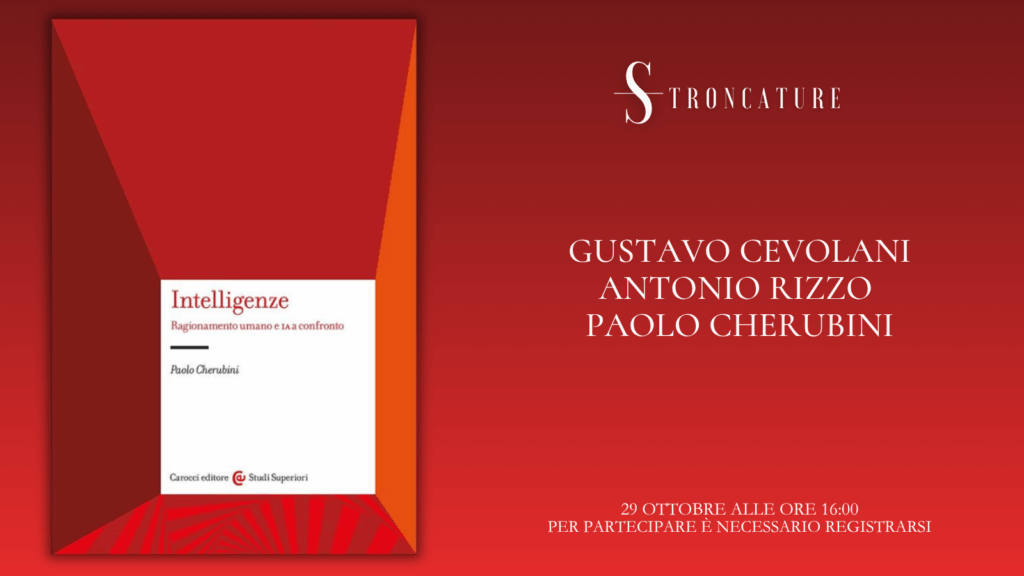

“Intelligenze. Ragionamento umano e IA a confronto” di Paolo Cherubini

Il prossimo 29 ottobre alle 16:00, Stroncature ospiterà la presentazione del libro “Intelligenze. Ragionamento umano e IA a confronto” di Paolo Cherubini (Carocci editore, 2025). l volume esplora i meccanismi fondamentali dell’intelligenza umana mettendoli a confronto con quelli che governano le nuove intelligenze artificiali basate su modelli linguistici di grandi dimensioni. Proprio perché cresciamo immersi nella nostra forma di intelligenza, tendiamo a darne per scontate le dinamiche più profonde: osservare un’intelligenza diversa, capace di usare perfettamente il nostro linguaggio ma priva di alcuni elementi essenziali della cognizione umana, aiuta a far emergere ciò che ci definisce. Il testo, accessibile e privo di tecnicismi, invita a superare le reazioni estreme – dall’entusiasmo acritico al rigetto assoluto – verso le AI generative. Queste macchine sono sì intelligenti, ma lo sono in un modo radicalmente altro: meno simili a noi di quanto lo sia un animale domestico, eppure in grado di parlare, ragionare e informare con sorprendente efficacia. Per questo è urgente imparare a conoscerle, e a pensarle, con maggiore lucidità. Con l’autore dialogheranno il prof. Gustavo Cevolani, professore associato di Logica e Filosofia della Scienza, e il prof. Antonio Rizzo, professore ordinario di Psicologia generale. Modera l’incontro Riccardo Pennisi. Per partecipare è necessario registrarsi.

Rassegna della stampa tedesca #144

Quello che segue è il Monitoraggio della stampa tedesca, curato dalla redazione di Stroncature, su commissione della Fondazione Hanns Seidel Italia/Vaticano. Il monitoraggio ha cadenza settimanale ed è incentrato sui principali temi del dibattito politico, economico e sociale in Germania. Gli articoli sono classificati per temi.

Licosia

Licosia è la casa editrice di Stroncature. Fondata nel 2015, si dedica esclusivamente alla pubblicazione di testi di saggistica nei campi delle scienze naturali, delle humanities e delle scienze sociali. Tutti i titoli vengono distribuiti e promossi sia in Italia sia all’estero.

La città cancellata: Storia di Picentia, della guerra di Annibale e della vendetta di Roma

Il volume ricostruisce la vicenda storica della città di Picentia, dalla sua fondazione all’annientamento da parte di Roma all’indomani della seconda guerra punica. Situata tra Salerno e Pontecagnano, Picentia rappresenta un caso paradigmatico di damnatio memoriae: una città cancellata per aver parteggiato con Annibale, i cui abitanti furono dispersi e la cui identità fu rimossa dalla tradizione. Attraverso l’analisi incrociata delle fonti letterarie, archeologiche ed epigrafiche, il libro restituisce voce a una comunità cancellata dalla storia, indagando al contempo le strategie politiche e simboliche messe in atto dalla Repubblica romana per consolidare il proprio dominio. Una riflessione sulla forza della deterrenza, sul potere della memoria e sulle forme della sua manipolazione nella costruzione del passato.

Amina: Storia e archeologia di Pontecagnano tra Etruschi, Greci e Romani

Molto prima che diventasse Picentia, Amina fu una città viva, autonoma, profondamente mediterranea. Questo libro ne racconta la storia: un centro etrusco-campano dinamico e articolato, protagonista delle rotte commerciali e dei sistemi politici dell’Italia preromana. Amina fu una città con istituzioni, templi, necropoli, modelli insediativi e forme di rappresentazione del potere proprie, che ne fanno uno dei più interessanti laboratori di civiltà dell’Italia antica. Attraverso l’analisi delle fonti archeologiche, epigrafiche e storiche, il volume ricostruisce il ruolo di Amina nella rete dei centri medio-tirrenici tra VIII e III secolo a.C., fino alla cesura imposta dalla conquista romana e alla rifondazione con il nome di Picentia.